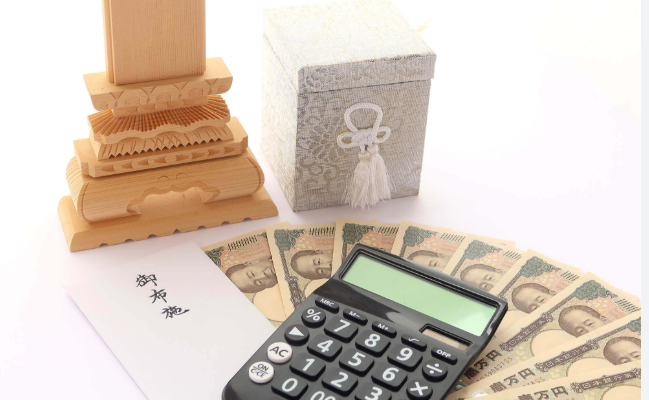

合祀補助金制度の概要とその目的

合祀とは、複数の遺骨を一つの墓にまとめる埋葬方法を指します。最近では、核家族化や墓地の管理にかかる負担が増えており、その結果として合祀を選択する人々が増えています。こうした背景を受け、個人や家庭の負担を軽減し、適切な供養を施すための支援策として「補助金制度」が設けられています。この制度を活用することで、経済的負担を和らげつつ、適切かつ尊厳ある墓地活用を図ることが可能になります。

合祀と補助金制度の成り立ち

合祀の際に利用可能な補助金制度は、少子高齢化や都市部の墓地不足といった社会的背景を考慮し、国や自治体が提供しています。この制度は財政的支援を通じて、個人の負担を軽減することを目的としています。具体的な利用条件は自治体ごとに異なるものの、一般的に対象者は特定の年齢層や所得基準を満たす必要があります。こうした基準をクリアすることで、申請者は補助金を受け取ることができ、効率的な埋葬が実現します。

制度の背景と政府の意図

合祀に関する補助金制度は、財政的側面だけでなく、環境への配慮も考慮されています。現代社会において土地の有効活用は重要な課題であり、墓地の持続可能な管理が求められています。政府は、限られた土地資源の適正利用を進めると共に、合祀を通じて日本文化の伝統を守りたいと考えています。この制度を通じて、より多くの人々が無理なく適切に供養できるよう支援し、地域社会の負担も軽減することが目指されています。地方自治体も独自のガイドラインを設けることで、地域に応じた柔軟なサポートを提供しています。

利用条件と必要な手続き

合祀は、故人を一つの墓に祀る方法の一つで、その過程には費用がかかることがあります。この際、経済的なサポートとして補助金制度が活用できます。しかし、すべての申請者が補助金を受け取れるわけではありません。そこで、合祀関連の補助金制度について、利用条件や必要な手続きを詳しく解説します。これにより、読者は制度をうまく活用できるようになるでしょう。

合祀補助金制度利用における条件

合祀の補助金制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず第一に、申請者が対象となるのは、地方自治体が指定した条件に該当する住民です。たとえば、一定の年齢制限や生計を立てるための収入条件などが含まれることがあります。また、補助金制度の目的として、合祀墓地の利用促進や保護が位置づけられているため、既存の墓地からの移転を含むケースが対象となることも多いです。加えて、申請に当たっては、合祀墓地が地方自治体から認められているものであることが求められます。こうしたガイドラインに従い、制度を利用することが可能となります。

必要書類と準備すべき事項

合祀の補助金申請には、いくつかの書類が必要です。まず、申請者の身分を証明する書類として、住民票や個人確認書類が求められます。また、合祀を予定していることを証明するための書類、例えば墓地の使用承諾書や契約書なども必要になります。さらに、補助金制度の利用条件を満たしていることを示すために、所得証明書や生活状況を記した書類が求められる場合もあります。準備不足で手続きが遅れることを避けるため、早めに必要書類を確認し、申請準備をしておくことが重要です。制度をスムーズに利用するためには、各書類の提出期限や提出方法も確認しておきましょう。

申請方法と手続きフロー

合祀に関連する補助金制度は、遺族の経済的負担を軽減するために重要な役割を果たします。自身の状況に最も適した制度を選ぶためには、まず、その申請方法と手続きフローを理解することが必要です。それぞれの手続きを知ることが、スムーズな申請と効果的な利用の鍵となります。

申請の流れと具体的な手順

合祀補助金の申請は、まず地方自治体の公式ウェブサイトで最新の補助金制度に関する情報を確認することから始まります。必要となる一般的な手続きには、申請書の提出、証明書類の準備、そして、制度の利用条件を満たしているかのチェックが含まれます。申請書には、合祀者の詳細と申請者との関係を明記し、必要な証明書類としては、身分証明書や住民票、合祀に関する契約書などが必要となる場合があります。提出後、申請が受理されれば一定期間で通知があり、必要に応じて追加の書類提出や、質問に答えることが求められることもあります。申請フローを事前に把握し、必要書類を迅速に揃えることがスムーズな申請の秘訣です。

申請時に気をつけるポイント

申請時の注意点として、まず合祀補助金制度の利用条件を十分に確認することが挙げられます。金額は制度によって異なるため、正確な金額を把握することが重要です。また、提出期限を厳守し、早めの準備を心がけましょう。ガイドラインに従って記入漏れや誤りがないように注意し、事前に地方自治体の窓口で質問をして不明点を解消することも有効です。さらに、新たな制度が開始されることもあるため、定期的な情報収集も忘れずに行いましょう。これにより、適切なサポートを受けられるかどうかの重要な分岐点となります。

合祀補助金制度の活用メリット

合祀補助金制度は、個人や家庭が合祀を行う際に利用可能な重要な支援制度です。この制度を活用することで、費用の軽減や社会貢献への道が広がります。適切に情報を収集し、利用条件を理解することで、個人の状況に合わせた最適な利用が可能になります。以下では、具体的な制度のメリットを詳しく解説します。

経済的メリットと費用削減効果

合祀補助金制度は、主に経済的な側面で大きなメリットをもたらします。通常、墓地の管理費用や建立費用は非常に高額であり、多くの家計にとって大きな負担となります。ここで合祀補助金を利用することで、これらの費用を大幅に削減することが可能です。地方自治体によっては合祀に関する補助金制度が整備されており、その利用条件を満たすことで、多くの経済的支援を受けることができます。例えば、特定の条件下で、一定の金額が補助されることによって、個人の負担が軽減します。この制度を賢く利用することで、合祀にかかる金銭的負担を削減しながら、安らかな供養を実現することができるのです。

制度利用による社会的な価値

合祀補助金制度を利用することは、個人の負担軽減にとどまらず、社会的意義を持つものです。合祀は土地利用の効率化や環境保護の観点からも注目されており、この制度を活用することでより持続可能な社会の実現に寄与することができます。また、制度利用者が増えることで、地域全体での墓地管理や運営も円滑化されます。こうした広い視点から制度を利用することにより、結果として社会全体の利益につながり、次世代への良い影響をもたらすことができるのです。合祀を通じて、個人と社会のつながりが強化されます。

制度の長期的な利点と影響

合祀補助金制度の活用は、長期的な視点で見ても非常に価値があります。まず、経済的支援を受けることで、計画的な資産管理が可能となり、長期的な経済的安定を確保できます。また、制度の整備により墓地の管理が効率化され、その結果、住民が安全かつ快適に過ごせる地域社会の維持に貢献します。さらに、合祀を選択することで、家族や親戚の精神的負担を軽減し、未来にわたる供養の形を安定的に実現可能です。加えて、自治体のガイドラインに従った合祀を促進することで、地域全体での持続可能な発展を図り、環境への負担も軽減します。こうした長期的な利点は、個々の家庭はもちろんのこと、社会全体にとっても非常に意義深いものです。

合祀補助金制度を活用するために

合祀に関連した補助金制度を利用することは、費用を抑えるために非常に有効です。この制度を活用することで、個人の負担を軽減し、重要な手続きをスムーズに進められるでしょう。制度の目的は、葬送における経済的負担を和らげ、地域社会全体でのサポートを促すことにあります。具体的な申請方法や利用条件を理解することで、制度の恩恵を最大限に受けることができます。

情報収集と計画的な準備

合祀補助金制度を利用する第一歩は、情報収集と計画的な準備です。地方自治体の公式ウェブサイトやパンフレットをチェックし、制度の最新情報を手に入れることが重要です。また、『合祀 補助金 制度 ガイドライン』をよく理解し、具体的な『合祀 補助金 制度 利用条件』を知っておくことで手続きの流れを把握できます。これにより、意図せぬトラブルを避け、スムーズな申請が可能となります。情報は頻繁に更新されるため、定期的に確認することもお勧めします。

自分の条件に合った最適な手続きを行う方法

自分に最適な合祀補助金制度を利用するためには、条件に合致した手続きを見極める必要があります。まずは、自分が補助金の『対象者』であるかを確認し、その上で必要書類を準備します。『合祀 補助金 制度 金額』や、特定の『地方自治体 合祀 補助金 制度』の詳細を確認し、その違いを理解することが重要です。申請方法については、自治体によって異なるため、『合祀 補助金 制度 申請方法』をしっかりと把握しましょう。最適な補助金を受けるためには、事前の『情報収集』と、正確な『手続き』を怠らずに行うことが大切です。適切な手続きと準備を経ることで、最大の金銭的サポートを受け取ることができるでしょう。